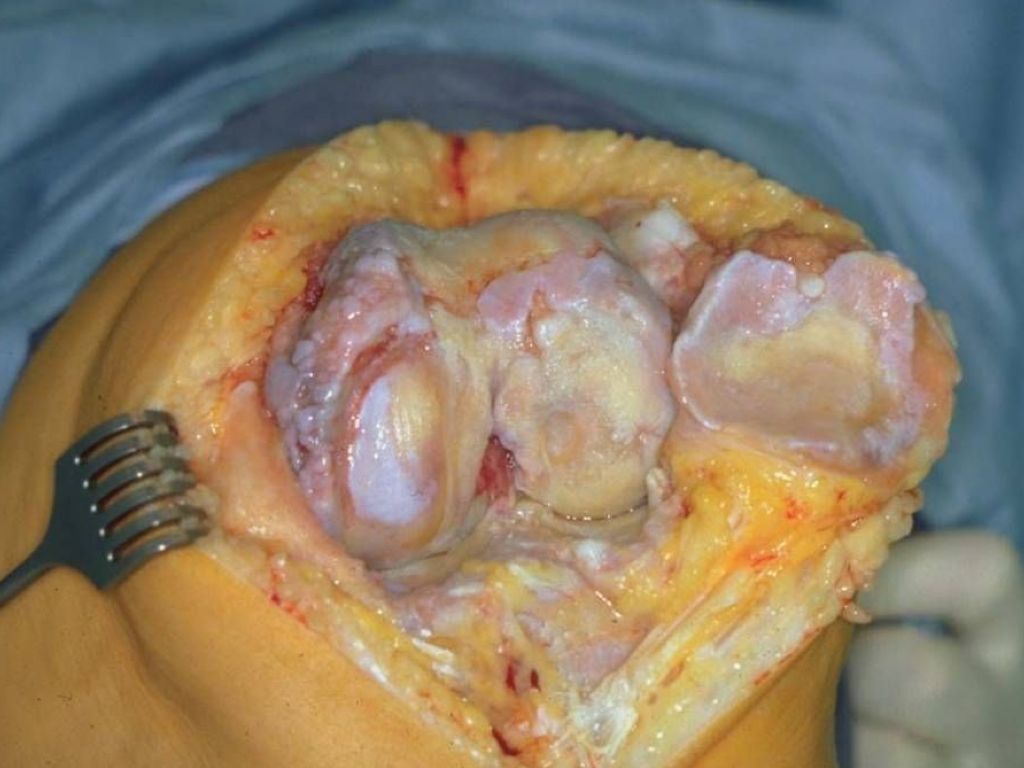

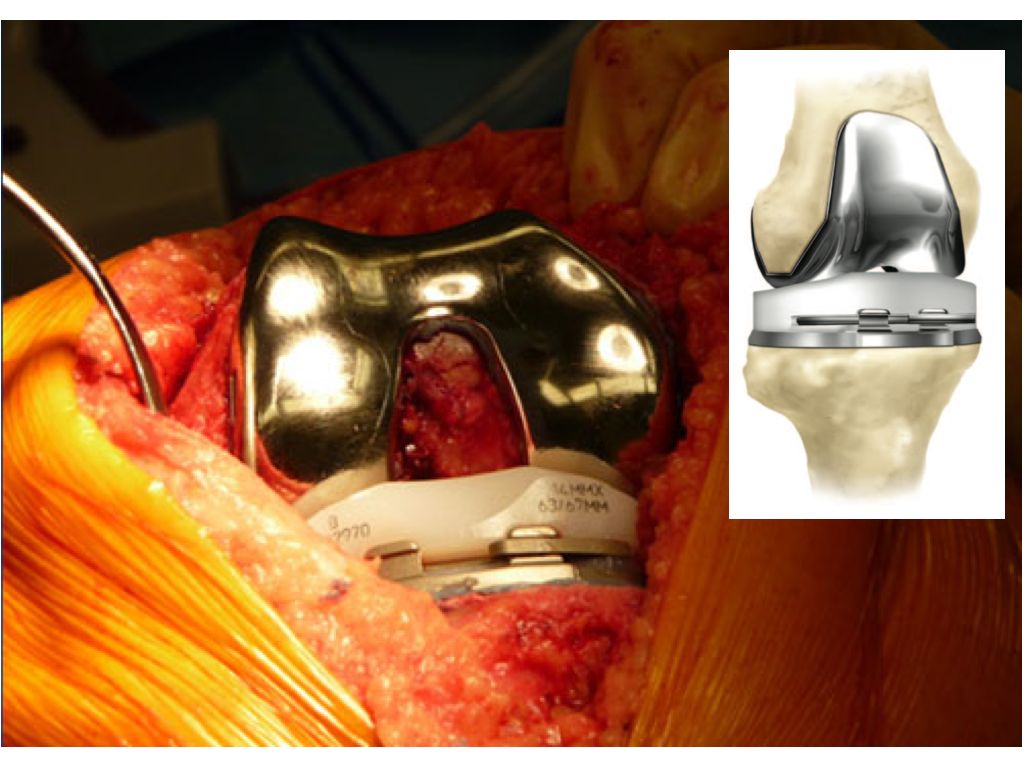

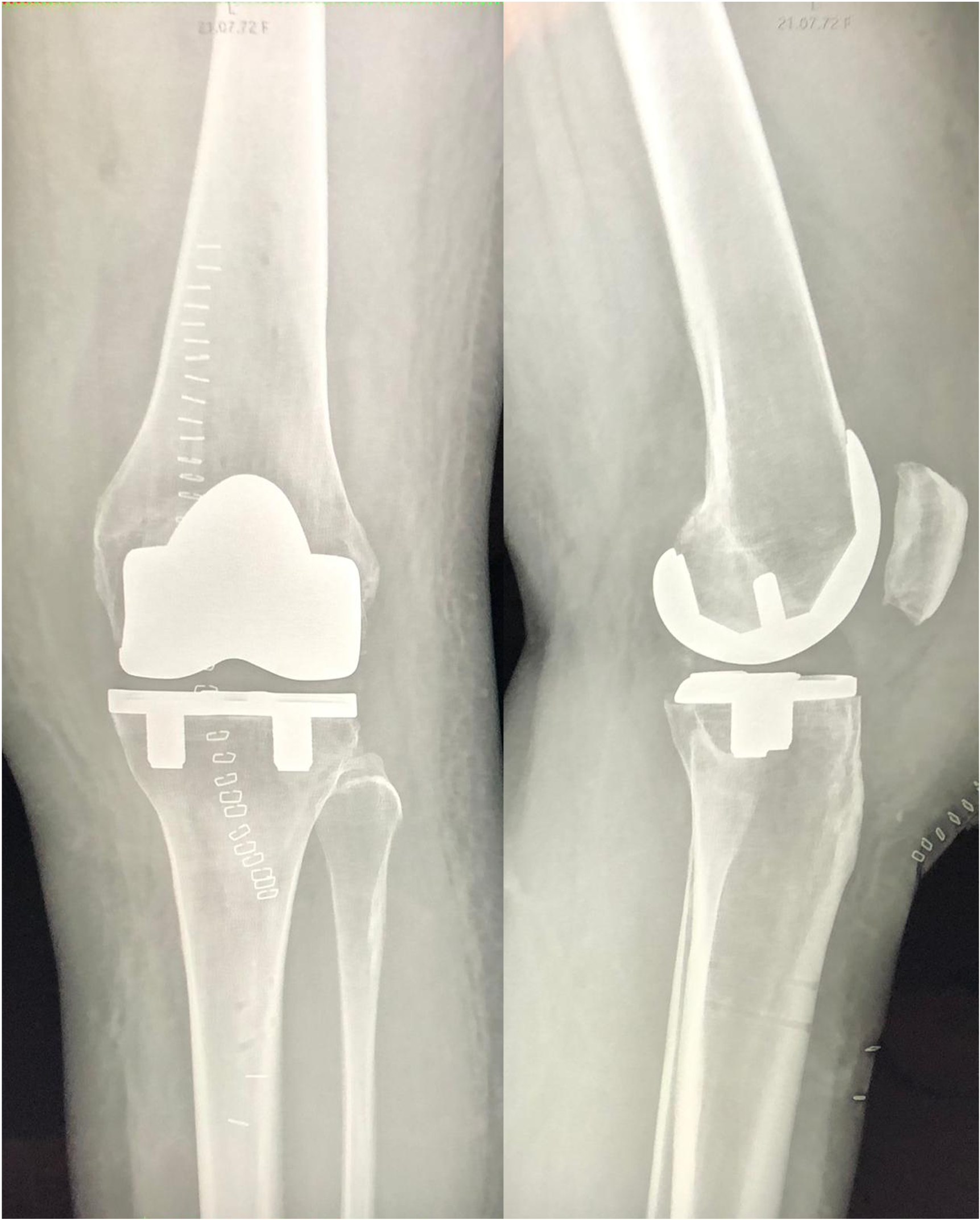

Die Kniescheibe, welche bei der Kniebewegung auf der Oberschenkelkomponente gleitet, ist von grösster Bedeutung für eine kraftvolle Kniefunktion. In der Regel wird die Kniescheibe bei Bedarf von Knochenwucherungen, sogenannten Osteophyten, befreit und die Nerven der Kniescheibe werden verödet, so dass diese taub und somit schmerzarm oder schmerzfrei wird.

Bei bedeutender Kniescheiben-Destruktion kann es aber notwendig sein, dass auch die Kniescheiben-Rückfläche durch eine Polyaethylen-Komponente ersetzt wird. Wir führen dies aber nicht routinemässig durch und nehmen dadurch in Kauf, dass gewisse Restbeschwerden von Seiten der Kniescheibe bestehen können. Einerseits können dies leichte Beschwerden beim Treppensteigen oder Bergabgehen sein, andererseits sind aber auch akustische Phänomene wie ein leichtes Knirschen hinter der Kniescheibe möglich. Der Grund dafür ist, dass die Kniescheibenrückfläche oft eine geringere Lebenserwartung als der Rest des Kunstgelenkes aufweist und weil eine Lockerung der Kniescheibenkomponente zu einem Schwund der Kniescheibe (vanishing patella) führen kann mit daraus resultierender grosser funktioneller Beeinträchtigung des Patienten. Dies ist zwar selten, aber wen es trifft, den trifft es hart.